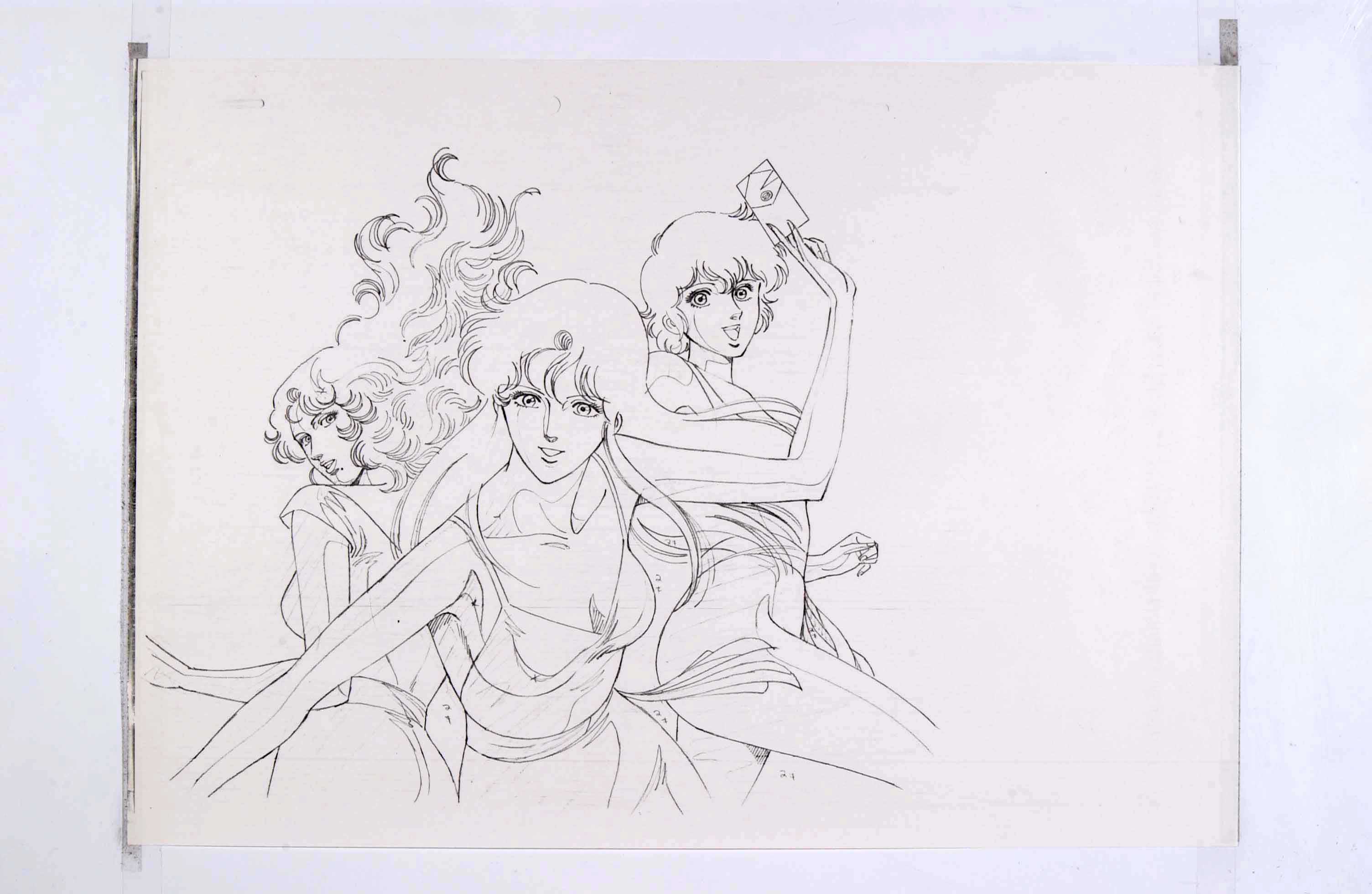

Signé Cat's Eyes – est-il seulement besoin de le rappeler ? – est un dessin animé japonais racontant les aventures de Tam, Sylia et Alex Chamade. Le jour, ces trois soeurs tiennent un café. Mais la nuit venue, elles enfilent des justaucorps bariolés pour dérober tableaux, sculptures et bijoux au nez et à la barbe de la police. Les Cat's Eyes ne sont pas des voleuses ordinaires : elles préviennent toujours leurs cibles qu'elles vont frapper et ne volent pas pour le profit. Leur objectif est de reconstituer la collection d'art de leur père disparu, Michael Heinz, dans l'espoir d'y découvrir un indice qui permettra peut-être de le retrouver.

J'utiliserai les noms ridicules du doublage français. Non je n'ai pas lu le manga.

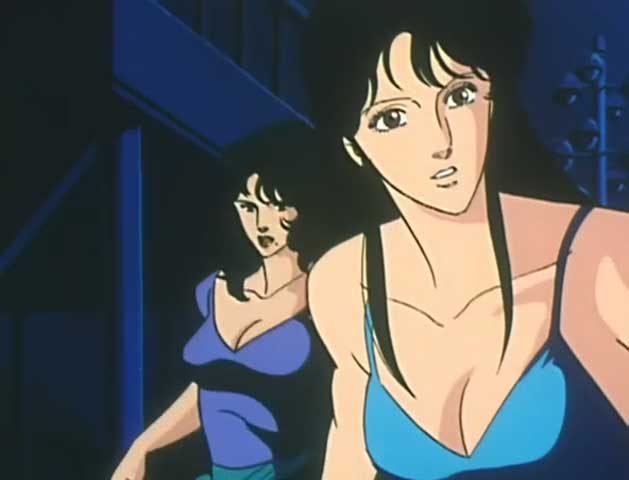

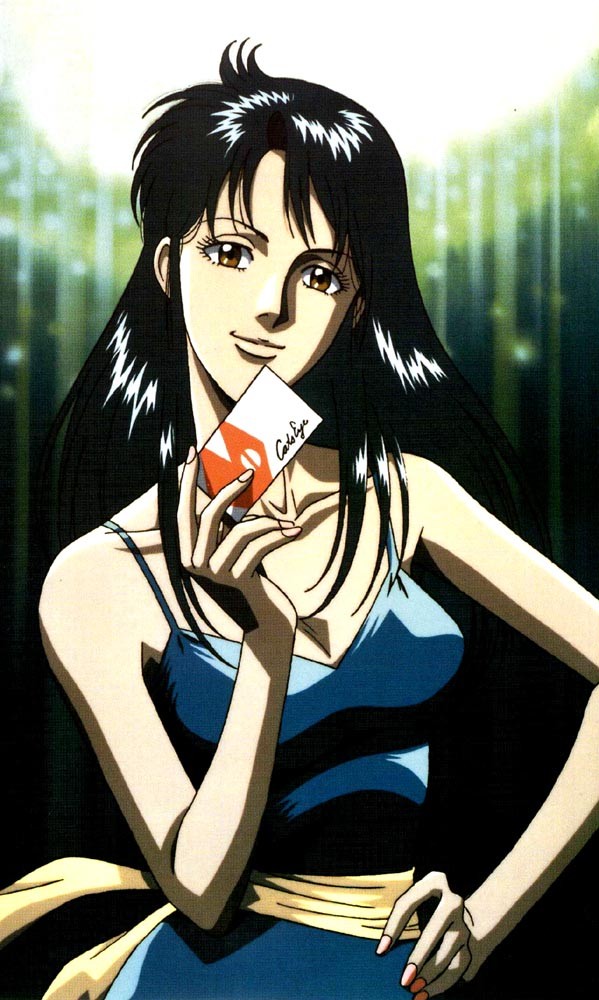

La série a d'abord été diffusée de 1983 à 1985 au Japon, puis à partir de 1986 en France, où elle a marqué les esprits : cascades, désinvolture, mépris pour l'autorité et décolletés pigeonnants, il y en avait pour tous les goûts. Faites le test, intrépides lecteurs : si vous évoquez Cat's Eyes lors d'une conversation avec un trentenaire, homme ou femme, il y a fort à parier qu'il vous parlera de Tam. Pour nous tous, elle représentait la femme idéale – belle, athlétique, courageuse et féminine, romantique mais pas nunuche, espiègle et futée. Nous étions fous d'elle.

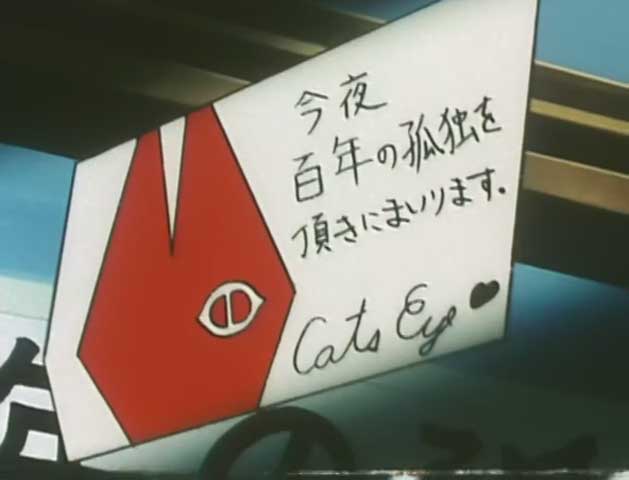

Comme une enquête de Sherlock Holmes, un épisode de Cat's Eyes suit un schéma pratiquement immuable. D'abord, le briefing : M. Durieux, un "ami de leur père", présente aux Cat's Eyes leur prochaine cible, généralement un tableau prêté pour une exposition temporaire dans quelque grand musée. Une fois leur plan mis au point, elles envoient une carte à la police pour la prévenir du vol qu'elles s'apprêtent à commettre.

En parallèle, on voit Quentin Chapuis, à la fois petit ami de Tam et inspecteur chargé d'enquêter sur Cat's Eyes, recevoir le briefing de son chef : cette fois, il faut à tout prix arrêter les Cat's Eyes. Et tous les moyens seront bons. Alors attention, Chapuis ! Pas de sottise !

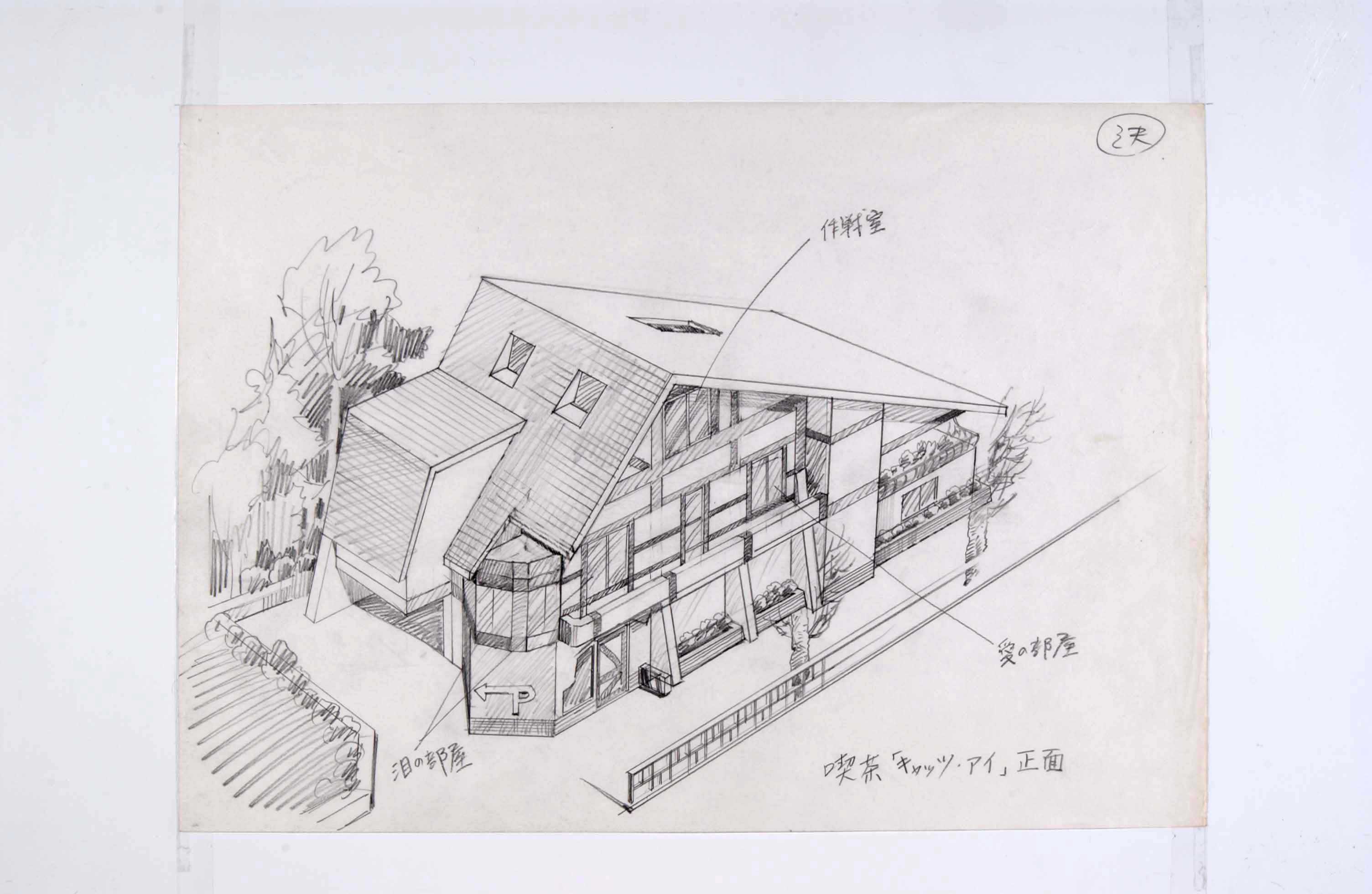

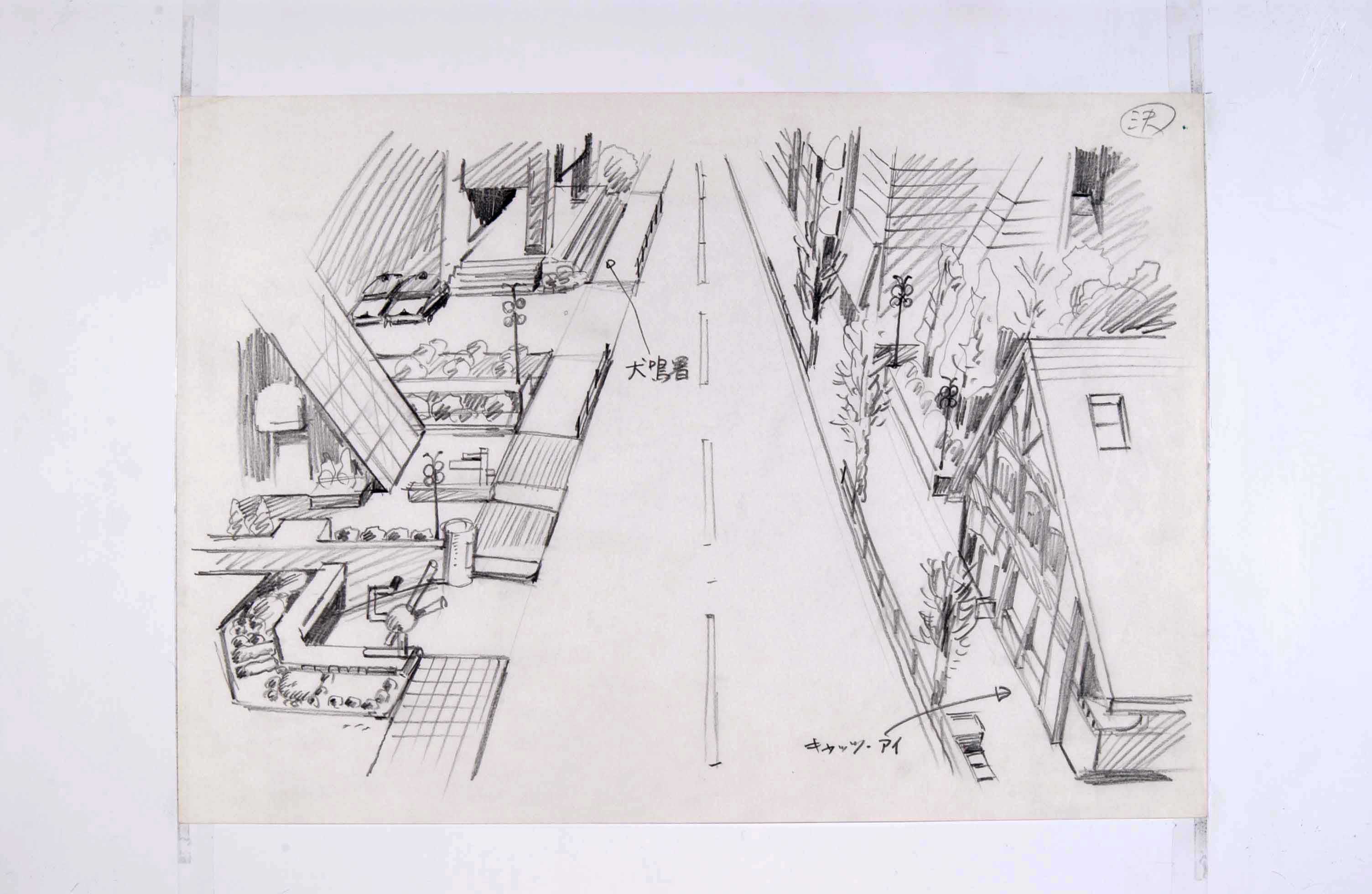

Sitôt sorti de la réunion, Quentin va se remettre de ses émotions dans le café situé face au commissariat, qui est tenu par Tam et ses soeurs. Accoudé au bar devant un café toujours froid, Quentin vide son sac. Il raconte par le menu les humiliations que son chef lui fait subir et, d'un même mouvement, déballe à Tam, Cillia et Alex le plan mis au point par la police pour les arrêter.

Il y a dans Cat's Eyes une passion pour les voitures européennes qui trouvera sa pleine expression dans City Hunter / Nicky Larson, du même Tsukasa Hojo

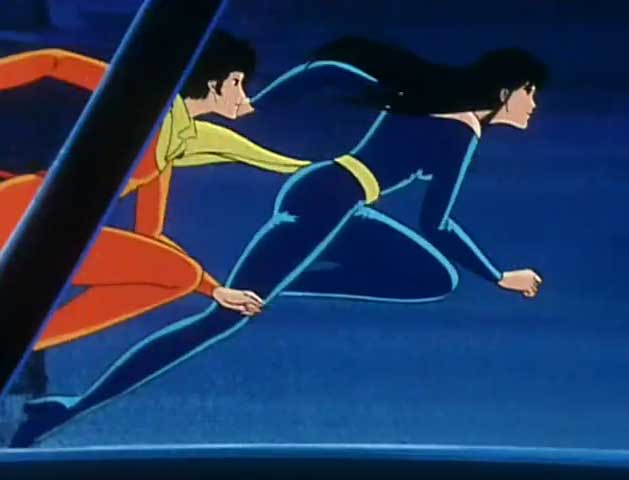

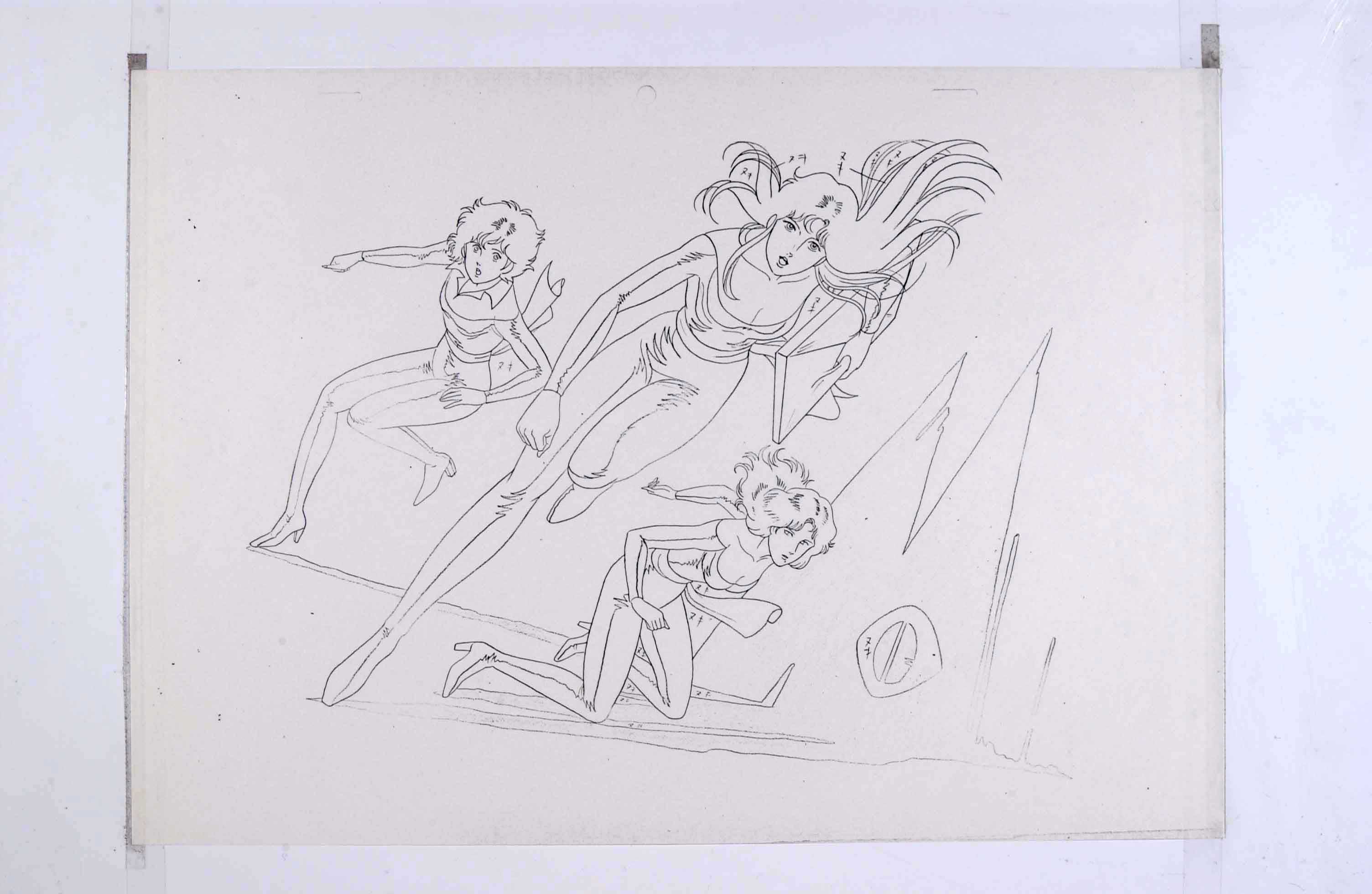

Dès que Quentin a le dos tourné, les Cat's Eyes enfilent leurs justaucorps en ricanant ("Pauvre Quentin... Il va encore se faire enguirlander par le chef !") et se mettent en route pour le musée. Grâce aux bricolages d'Alex, aux ruses de Sylia et aux acrobaties de Tam, elles déjouent les dispositifs policiers toujours plus délirants qui les attendent, puis s'évadent dans la voiture de Sylia, tandis que les sirènes des voitures de police résonnent dans toute la ville.

L'épisode se termine sur les filles rentrées chez elles en possession de leur tableau, célébrant leur victoire, tandis que Quentin est prêt à pleurer de rage d'avoir encore été tourné en ridicule par ces maudites voleuses. Mais la prochaine fois, la prochaine fois, on va voir ce qu'on va voir ! Et tout recommence.

Don Diego de la Vega est le seul type grand, athlétique et arborant une fine moustache à des kilomètres à la ronde, et pourtant personne ne le soupçonne d'être Zorro.

L'un des mécanismes fondamentaux de Cat's Eyes consiste à pousser dans ses dernières extrémités le paradoxe de Zorro. On l'a dit, Quentin, le policier chargé d'arrêter les Cat's Eyes, sort avec l'une d'entre elles et passe ses journées attablé dans le café qu'elles tiennent, café par ailleurs toujours vide ou fermé, aux murs inexplicablement couverts de tableaux et qui, comme si ça ne suffisait pas, s'appelle lui aussi Cat's Eyes.

Dans les premiers épisodes de la série, la police semble croire que Cat's Eyes est une seule personne, et vraisemblablement un homme. Ca peut expliquer que les soupçons de Quentin ne se portent pas immédiatement sur les soeurs Chamade. Bientôt, pourtant, il a l'occasion d'apercevoir Tam seule, puis accompagnée de ses soeurs : plus de doute possible, derrière Cat's Eyes se cachent trois femmes dont les silhouettes et les coiffures devraient rappeler quelque chose à l'inspecteur Chapuis.

Au cours de la série, il arrivera souvent que Quentin se trouve à quelques mètres des soeurs Chamade, sinon moins. Il est enfermé avec Tam dans un puits, la poursuit dans un couloir, la touche dans l'obscurité, l'observe en plein jour, de dos, etc. Et pourtant, rien. Toujours pas l'ombre d'une étincelle de compréhension.

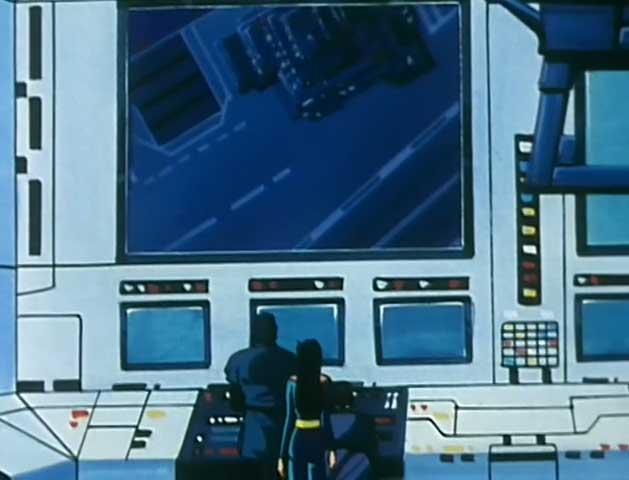

Cette situation atteint son paroxysme dans les épisodes 26 et 27. Résolument et ouvertement du côté du pastiche, ces deux épisodes occupent une place particulière dans la première saison. L'épisode 26 s'ouvre sur un vol de statuette évoquant le début des Aventuriers de l'arche perdue, avant qu'un sbire en sous-pull tout droit sorti d'un James Bond ne fasse son apparition. S'en suit un véritable catalogue de clichés et de références : la base insulaire et bondienne du méchant, la charge en hélico d'Apocalypse Now, la villa de Commando, le paquebot englouti où se cache un trésor, les méchants à fort accent chinois (option Michel Leeb), le dîner à la française servi sur une table interminable, le boîtier de contrôle du satellite avec laser en orbital, etc. Mais chut! N'anticipons pas.

A la fin de l'épisode 26, donc, et par une série de péripéties dont je vous épargne le détail, les Cat's Eyes, M. Durieux et Quentin se retrouvent tous sur une île du Pacifique sud où ils sont fait prisonniers par un méchant diabolique et mégalomane, très bondien lui aussi, qui menace Tam de révéler à Quentin sa double identité. L'épisode se termine sur un cliffhanger : Quentin est amené dans la pièce par des hommes de main — serait-ce la fin ?

Non. La méchant a muni Quentin d'une sorte de masque étrange qui déforme ses perceptions visuelles et auditives. Quentin est là, sait qu'il est en présence de Cat's Eyes, mais il est incapable de reconnaître Tam et ses soeurs. Les lunettes sont une représentation très littérale de l'aveuglement habituel de Quentin. Elles permettent de pousser plus loin que jamais le jeu habituel sur l'ignorance de Quentin : lui et les Cat's Eyes se trouvent dans la même pièce, dînent ensemble, parlent, et en viennent même à collaborer pour fuir.

De retour à Tokyo, Quentin a tout de même quelques doutes. Tam est blessée à la cheville, comme Cat's Eyes, et sa silhouette lui rappelle quelque chose. Il se rend au café pour confronter les soeurs Chamade : il remet ses lunettes pour voir s'il reconnaît la voix déformée qu'il a entendue sur l'île, si l'image trouble de Tam lui rappelle l'image trouble de Cat's Eyes.

On s'inquiète un peu, mais pour rien : Alex a subrepticement bidouillé les fameuses lunettes, changeant leurs réglages. Quentin ne reconnaît pas Tam, il est rassuré. Il repart en dansant et en chantant, exultant de soulagement.

La vérité, c'est qu'il n'avait de toute façon pas besoin de lunettes.

Leur ressemblance sera d'ailleurs exploitée par les Cat's Eyes à l'épisode 19

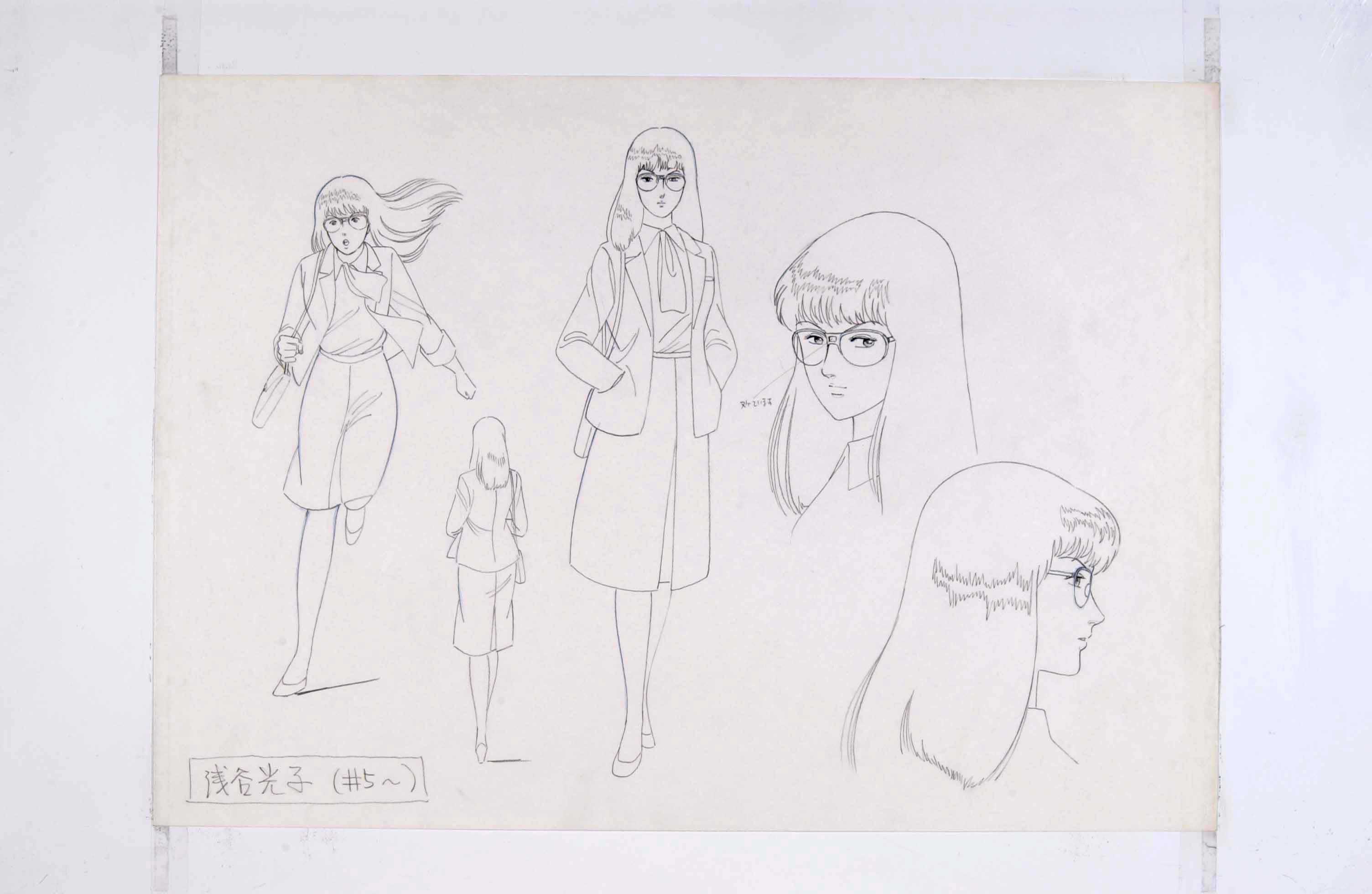

Quentin n'est évidemment pas seul à enquêter sur Cat's Eyes. Une de ses collègues, l'inspectrice Odile Assaya, est moins aveugle que lui et soupçonne Tam et ses soeurs dès son arrivée dans la série, à l'épisode 5. Assaya ressemble physiquement à Tam, mais leurs attitudes sont diamétralement opposées : Assaya est triste, sérieuse, empotée, pas féminine pour deux sous et dépourvue de toute fantaisie. Ca ne l'empêche pas d'être la meilleure enquêtrice de la série : tenace, méfiante et décidée, elle voit clair dans le jeu des soeurs Chamade et manque plusieurs fois de les confondre.

Le twist : dans le noir et la confusion de l'instant, Assaya n'a pas réalisé qu'elle mordait Tam au mollet, et non à l'avant-bras.

Ainsi, à l'épisode 29 (un grand moment 80s où Tam se déguise en top model), Assaya réussit à mordre (!) Tam à l'avant-bras avant qu'elle ne s'échappe après son casse. Ca se passe dans l'obscurité complète, mais Assaya est sûre de son coup. Elle fonce chez les soeurs Chamade pour confirmer ses soupçons. L'inspectrice s'attend à ce que Tam ne soit pas là, ce qui serait diablement suspect, mais, manque de chance, Tam est déjà rentrée. Elle prend son bain. Assaya entre en trombe dans la salle de bains et exige d'examiner ses bras – rien. Tam la met dehors. Plus que mortifiée, Assaya est vaincue. Elle sera, dès lors, aussi aveugle et impuissante que Quentin et les autres.

A la fin de la première saison, à l'épisode 34, Quentin se ressaisit soudain. Dans une scène qui joue comme une parodie presciente de Death Note, il expose à ses collègues médusés les conclusions implacables de son enquête rigoureuse : les Cat's sont nécessairement les filles de Michael Heinz.

Il déroule toute son enquête : partant du constat qu'aucune des oeuvres volées par Cat's Eyes n'a jamais été retrouvée, Quentin en déduit qu'elles n'ont pas été volées pour être revendues et cherche le lien qui pourrait les rassembler. De là, il remonte toute l'histoire jusqu'à parvenir à son noeud, la collection Heinz. Il découvre que Heinz avait trois filles et qu'il a mystérieusement disparu. En somme, il ne lui reste plus qu'à faire le lien avec les soeurs Chamade, et leur compte est bon.

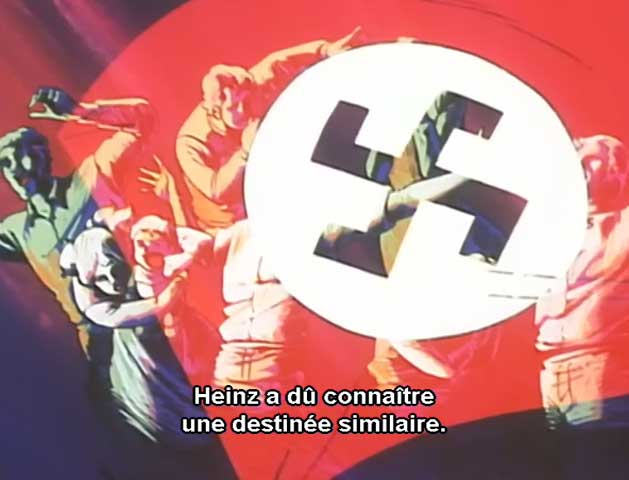

Mais au fait, comment Heinz a-t-il constitué cette fameuse collection ? A l'épisode 11, son ami M. Durieux avait donné l'explication suivante de l'activité de Heinz :

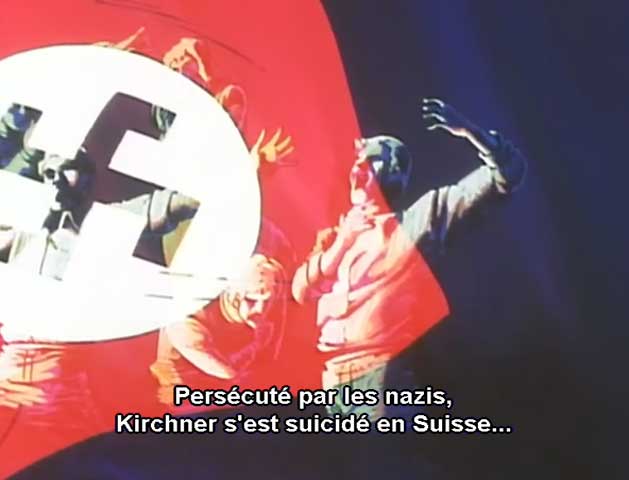

"Vous savez aussi bien que moi que le chancelier Hitler était un grand amateur d'art. Pendant la deuxième guerre mondiale, les troupes allemandes ont systématiquement mis en coupe réglé durant cinq ans tous les pays d'Europe qu'elles occupaient. Votre père était parfaitement au courant et il redoutait par dessus tout qu'Hitler ne s'emparât de ses inestimables trésors et de la superbe collection de ses propres oeuvres. Il est parvenu à camoufler cette toile, La Femme Dangereuse, et à empêcher qu'elle ne tombe entre les mains des équipes de spécialistes chargés de récupérer ces trésors. Mais au moment de la capitulation nazie, en 1945, Heinz a été considéré comme un traître à la cause et des équipes de contre-guerilla néo-nazies s'occupèrent activement de rechercher Heinz. Je ne pense que ces braves gens aient réussi à mettre la main sur la totalité de la collection Heinz. Il n'en demeure pas moins que votre père a disparu à cette époque et que l'on a perdu la trace de la plus grande partie de cette collection. Quand on retrouve cette toile dans ce casino, on peut se poser certaines questions."

Ce n'est pas très sérieux. On croirait lire les justifications de Pétain après guerre, ou les fantaisies d'un collabo tâchant de se découvrir résistant après que le vent a tourné.

Mais plutôt que de spéculer sur les circonstances de la dispersion de cette fameuse collection, qu'on s'interroge un instant sur la constitution. La collection Heinz comprend des tableaux, certains de Heinz, certains d'autres peintres, quelques statues et artefacts, mais surtout beaucoup de bijoux et de pierres précieuses. Tout ça acquis dans l'Allemagne hitlérienne. Or il a bien fallu que les Nazis le laissent travailler pour qu'il constitue sa collection. Une image se dessine : celle d'un peintre médiocre reconverti en marchand de tableaux à l'arrivée des Nazis au pouvoir. Peut-être Heinz a-t-il dénoncé ses voisins pour s'approprier leurs biens, ou peut-être était-il un simple profiteur de guerre, rachetant à vil prix les objets précieux des Juifs fuyant l'Allemagne. On ne le saura jamais, mais il est hors de doute qu'il était un sale bonhomme.

L'aveuglement des autres protagonistes à ce sujet est saisissant. Il illustre bien la désinvolture avec laquelle les Japonais voient la deuxième guerre mondiale, l'aspect exotique, un peu fantastique que tout cela conserve pour eux, alors même qu'ils ont combattu aux côtés de l'Axe et n'ont pas été en reste en termes d'horreurs perpétrées.

Dans l'épisode 35, "Un paysage japonais", on en apprend enfin un peu sur Heinz. On découvre qu'un de ses amis, Irié, était ambassadeur du Japon en Allemagne jusqu'en 1945. Ca explique comment Heinz et ses tableaux ont quitté l'Allemagne en échappant à la dénazification et comment il a atterri au Japon. On ne saura pas comment sa fameuse collection a été dispersée, mais on peut se l'imaginer : sans ressource et avec trois filles à nourrir, perdu dans une petite ville japonaise de bord de mer, il a bien fallu qu'il trouve des expédients pour subsister.

Parmi ses filles, seule Sylia est assez âgée pour conserver quelque souvenir de Heinz. Mais ça ne suffit pas à expliquer l'aveuglement dont Tam fait preuve à l'égard de son père, et qui n'est pas moins grand que celui de Quentin à son endroit. A la fin de la première saison, lorsque les soeurs Chamade retrouvent la trace de leur père à Paris, il ne lui vient pas à l'esprit qu'elle puisse être déçue par ce qu'elle va trouver. Tam n'a manifestement pas conscience de l'ambiguité de la position de Heinz.

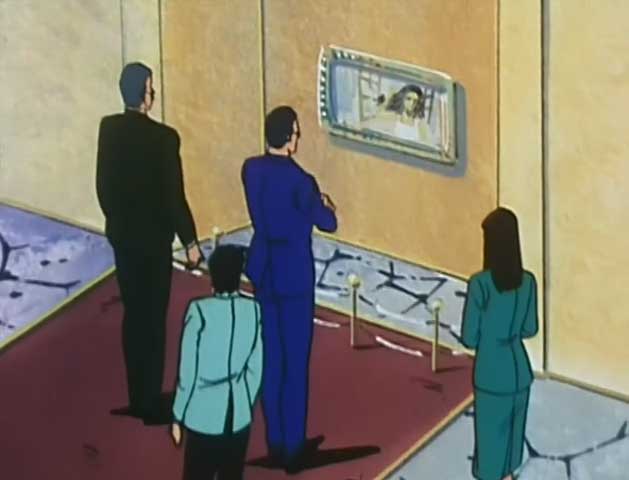

Dans Cat's Eyes, la peinture n'a jamais de valeur esthétique. Elle est avant tout un objet de valeur, une fantaisie pour riche collectionneur (toujours un peu dérangé) ou un objet de prestige et de curiosité que les visiteurs des musées viennent admirer par conformisme plutôt que par envie - il n'y a qu'à voir l'air égaré des autres gens quand les Cat's Eyes viennent visiter une exposition pour faire un repérage.

Leur apathie n'est pas illégitime. Les tableaux de la collection Heinz sont laids et sans intérêt : figuratifs mais flous, avec couleurs discordantes post-impressionnisme. Les soeurs Chamade s'en moquent : elles ne cherchent qu'à reconstituer leur patrimoine. S'il fallait leur trouver un style, je dirais Blaue Reiter ou fauvisme soft. Ce sont des tableaux d'ascenseur, criards par conformisme, qui portent les signes de la modernité mais pas sa charge esthétique. Les tableaux de la collection Heinz représentent la manière dont les Japonais voient la peinture occidentale moderne, celle qu'ils ont reçue à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, au moment où il fallait à tout crin s'occidentaliser.

L'importation de nos catégories esthétiques au Japon s'est faite dans la douleur. Il faut dire qu'on partait de zéro. Avant toute chose, il a d'abord fallu que les Japonais se forgent un concept de "beaux arts", calqué sur celui des langues occidentales : 美術, 'l'art du beau'. Il s'agissait, très prosaïquement, de pouvoir comprendre et désigner l'une des catégories de l'exposition universelle qui devait avoir lieu en 1873 à Vienne.

Les Japonais auront plus de chance aux Etats-Unis. On peut lire le chapitre 2 de la thèse de Hsuan Tsen, Spectacles of Authenticity: the Emergence of Transnational Entertainments in Japan and America, 1880-1905, à propos du pavillon japonais à la foire de St Louis en 1904.

Le gouvernement japonais espérait beaucoup des expositions internationales : il voulait montrer ses progrès en y envoyant les réalisations de ses meilleurs peintres yôga, c'est-à-dire pratiquant un réalisme à l'occidentale. Mais dans un premier temps, cette stratégie se solde par un échec : en dépit de la vogue que connaît l'artisanat d'art japonais en France à l'époque, le Japon se voit refuser à maintes reprises la maîtrise de la scénographie des espaces où sont exposées les oeuvres qu'il envoie.

Un peu comme Steven Seagal qui entre enfin dans la cour des grands avec Piège en haute mer au moment même où Schwarzenegger et Stallone décident de subvertir le film d'action dans Last Action Hero et Demolition Man.

A partir de 1900, les oeuvres japonaises sont enfin considérées comme dignes d'être présentées dans la catégorie des "beaux-arts". C'est une belle victoire, puisqu'elles étaient jusque-là cantonnées aux "arts décoratifs", mais une victoire qui vient trop tard. Au moment même où le Japon recevait l'esthétique kantienne et l'idée du beau comme notion a priori - et tentait à grand peine de les digérer - , les artistes occidentaux entreprenaient de les dynamiter. En ce début de vingtième siècle, les Japonais se trouvaient donc devoir assimiler simultanément la peinture baroque et l'expressionnisme, les primitifs flamands et le fauvisme, Vermeer et Dada. Et les artistes japonais envoyés en Europe pour étudier les théories esthétiques occidentales manquent un peu de recul pour faire la part des choses entre tradition et enfants terribles.

Roxas a d'ailleurs la voix du regretté Maurice Sarfati, doubleur des méchants de Nicky Larson

Dans un épisode particulièrement rampaldien, les Cat's Eyes tentent de voler un tableau de leur père à Roxas, un milliardaire fou qui vit reclus sur un supertanker, entouré d'estampes représentant l'Enfer.

La trame de l'épisode et le personnage de Roxas évoquent immanquablement un feuilleton de Rampo dans sa pleine période ero guro, L'Homme-araignée. L'histoire est celle d'un tueur sadique qui kidnappe des femmes pour les démembrer et utiliser leurs cadavres pour constituer un panorama représentant l'Enfer. Tout comme le tueur de Rampo, Roxas enlève Sylia pour, dit-il, la tuer et faire d'elle une oeuvre d'art. Il l'enferme dans une bulle de verre pour l'asphyxier, le tout dans une salle octogonale aux murs tapissés d'estampes représentant l'Enfer. Heureusement, Tam parvient à libérer Sylia in extremis. Roxas, face à l'échec de son plan, se suicide - là encore, exactement comme l'homme-araignée de Rampo.

On apprend au passage que Roxas a bien connu Heinz : tous deux étaient de jeunes peintres crève-la-faim dans l'Allemagne des années 30. Encore une belle fréquentation...

On s'imagine toujours qu'enfiler les lunettes des autres nous donnera une idée de la force de leur myopie. Voir à travers leurs verres ne nous permettra pas de voir comme eux lorsqu'ils en sont privés - ce serait trop simple -, mais la distorsion subie par notre propre regard devient l'image inverse du prisme de leur myopie.

Comme beaucoup de gens élevés aux dessins animés et aux jeux vidéo, mon rapport au Japon est celui d'une étrange proximité. Exposés depuis notre enfance à des bribes disparates d'une culture à la fois résolument moderne et profondément étrangère, nous nous sommes trouvés, devenus adultes, comme des amnésiques qui éprouveraient un fort sentiment de familiarité et d'ignorance mêlée - l'absence de ce qui devrait être là. Nous sentons confusément que leur culture est aussi, un peu, la nôtre, même si nous en avons à peu près tout oublié. Enfants, nous avons reçu sans les comprendre les jeux japonais, les dessins animés. Nous avons adoré en même temps, d'un même mouvement, leurs qualités intrinsèques d'oeuvres et leur exotisme, jusqu'à être soudain incapables de distinguer l'un de l'autre.

Des takoyakis.

Je me souviens de mon incompréhension d'enfant : que sont ces espèces de boules blanches dont les personnages se gavent ? Pourquoi conduisent-ils du mauvais côté de la route ? Et pourquoi vont-ils à l'école en uniforme ? Pour autant, mon ignorance et mon incompréhension vis-à-vis de ma culture maternelle n'étaient pas moins grandes (sérieusement on mange la langue du boeuf ? Non, vous me faites marcher.), et je ne voyais donc rien de fondamentalement choquant à ne pas comprendre.

En revoyant Cat's Eyes aujourd'hui, je pense que le doublage a beaucoup fait pour son succès. Non pas que l'adaptation soit plus fidèle que d'habitude : comme dans n'importe quel dessin animé de l'époque, les adaptateurs se livrent à un numéro d'équilibriste permanent. Leurs surtraductions gomment ou font oublier les différences culturelles qu'on s'accorde généralement à trouver énormes, soit en les ignorant superbement, soit en leur trouvant des équivalents improbables - à l'épisode 16, les sushi deviennent des "hors d'oeuvre variés".

Cat's Eyes se distingue surtout parce que les comédiens sont bons. Les doubleuses des trois soeurs Chamade en particulier sont excellentes, charmantes chacune dans son style - maternel pour Sylia, effronté pour Alex, et impulsif pour Tam. Le doubleur de Quentin lui amène une énergie et une naïveté qui le rendent sympathique en dépit d'un rôle de benêt.

Aujourd'hui, la proximité artificielle des années 80 a disparu. L'étrangeté des Japonais est largement documentée, et les traducteurs (de romans policiers, par exemple, ou les fansubbeurs d'anime) ne manquent aucune occasion de nous présenter le pittoresque des moeurs japonaises dans de multiples notes de bas de pages amusées sur le chauffage central inexistant, les transports en communs bondés, les petits plans qui remplacent les adresses, les sceaux, etc. Les Japonais sont redevenus ce peuple saugrenu qui amusait tant les Français de 1880.

La seconde saison de Cat's Eyes est nettement moins charmante que la première. Elle présente tous les symptômes de la fiction sérielle qui s'essouffle, faute d'avoir su s'arrêter à temps. Comme dans une série américaine surprise par son succès, les péripéties perdent de leur intérêt : couples qui se défont et se refont, exploration des backstories de personnages de cinquième zone, quiproquos, portes qui claquent, situations vaudevillesques, voire carrément ridicules.

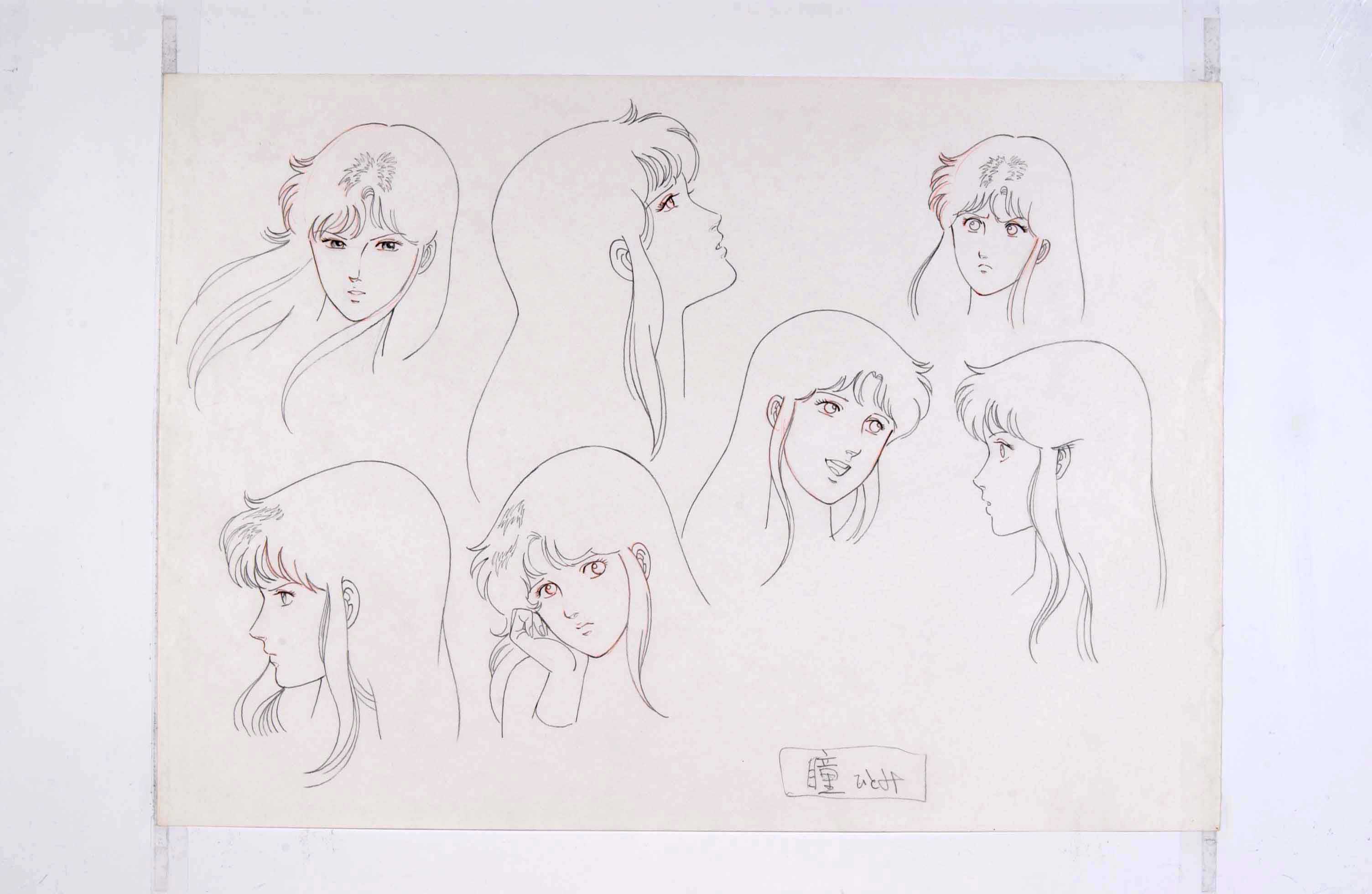

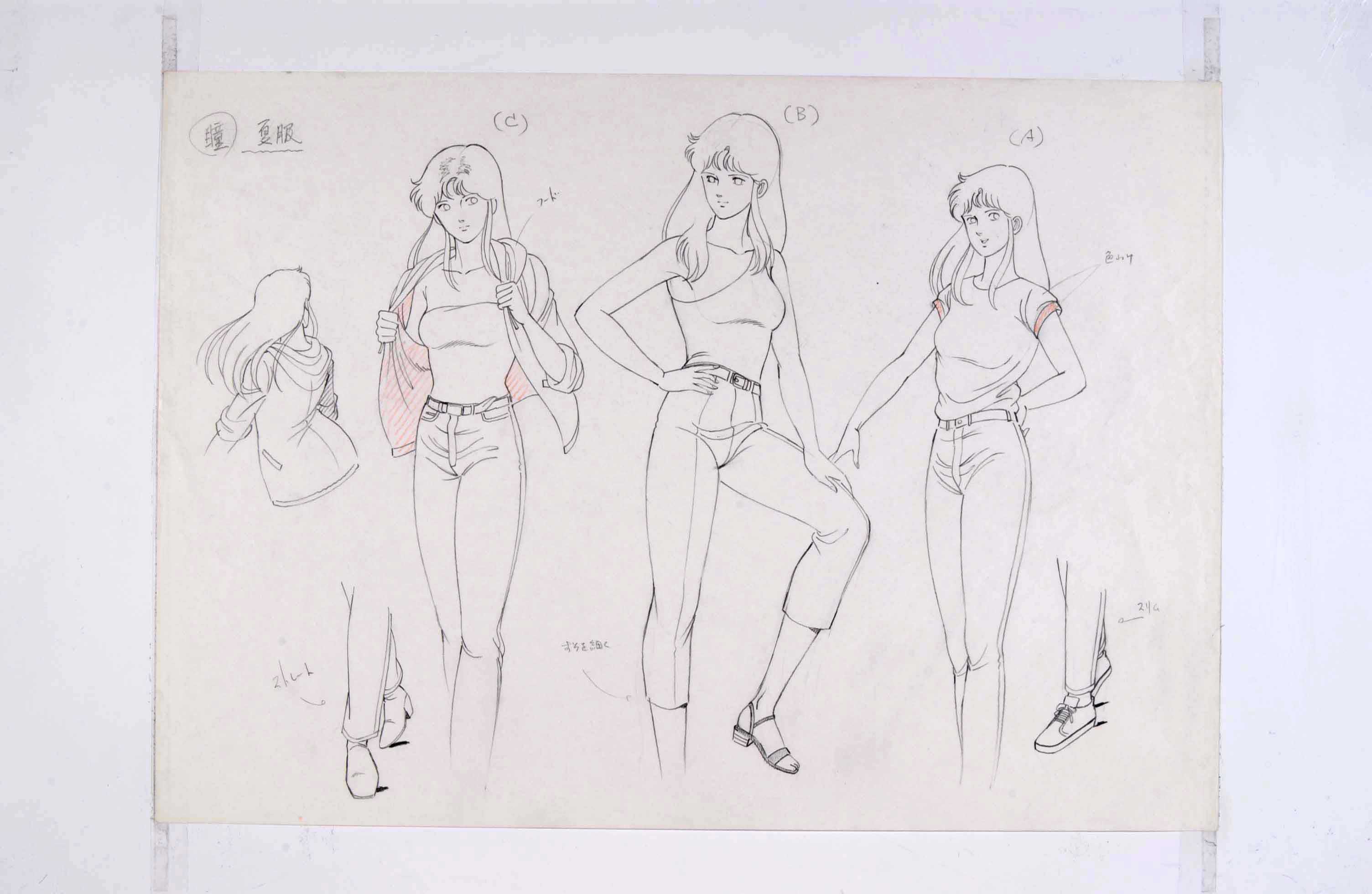

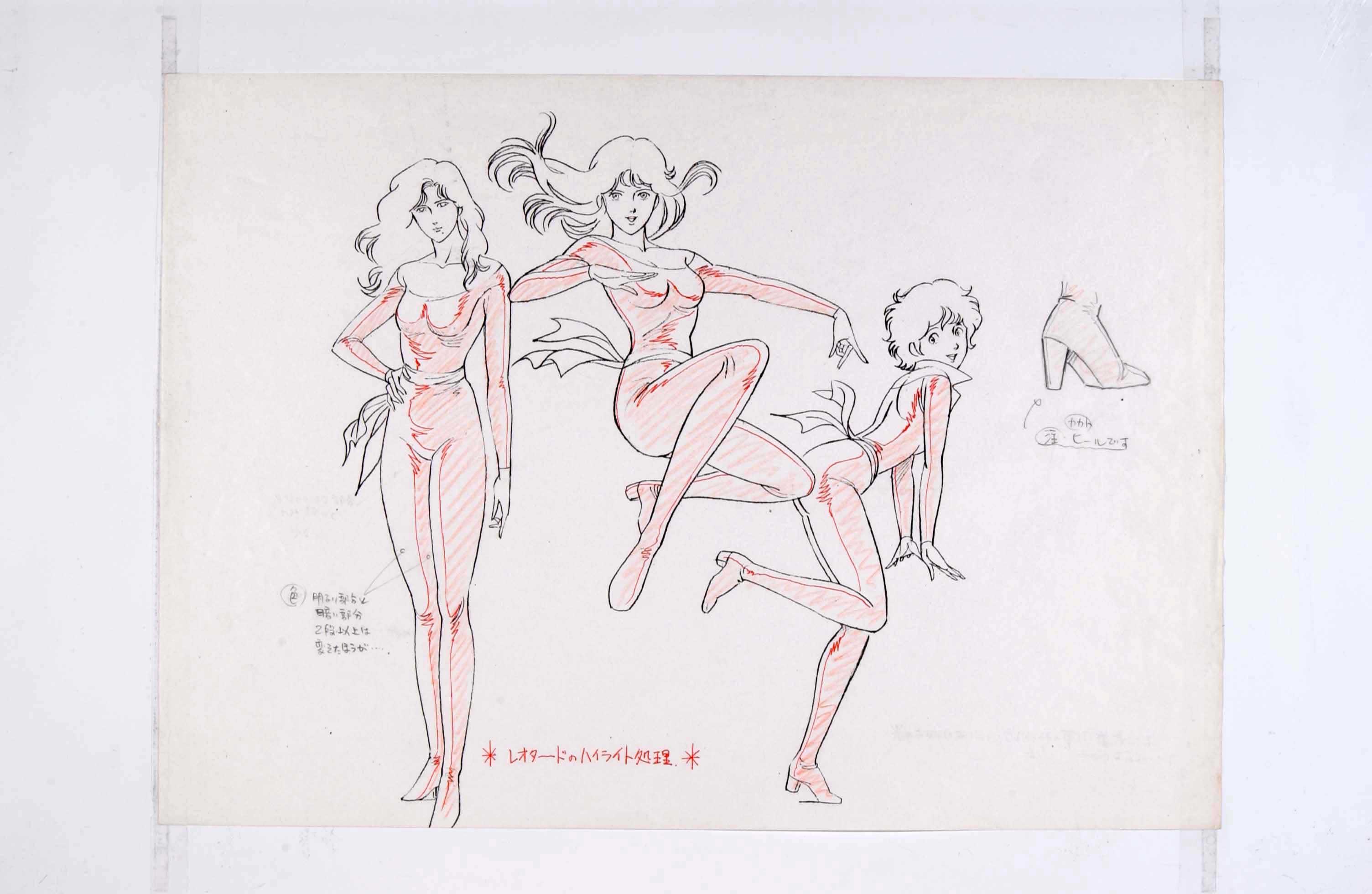

Le plus surprenant est la nette rupture que connaît le style visuel, entre les deux épisodes du diptyque qui amène les Cat's Eyes à Paris à la recherche de leur père (les épisodes 36 et 37). Les dessins deviennent plus fins, plus anguleux, plus brillants (disons un peu glossy, faute d'un meilleur terme). Le fan service, pas absent de la première saison, loin s'en faut, atteint des niveaux grotesques. Sylia est constamment en bikini, les seins et les lèvres de Tam ont triplé de volume, et même la pauvre Alex se trouve sexualisée, alors même que son personnage reposait sur le contraste entre elle, le garçon manqué effronté, et ses soeurs, incarnations de la féminité traditionnelle (Sylia) et moderne (Tam).

Il n'est plus guère question de vols de tableaux, ce qui est tout de même un comble. Les Cat's Eyes s'approprient désormais surtout des bijoux et des pierres précieuses. Leurs deltaplanes traditionnels sont remplacés par des versions téléscopiques dont la portance paraît discutable. Les scénarios tentent de se renouveler en s'éloignant de la formule classique, mais ne parviennent qu'à virer au banal ou au ridicule, avec des méchants absurdes. Par moments, on a bien droit à quelques poursuites de la police, mais le coeur n'y est plus.

J'ai bien une explication à ce subit changement stylistique. Revenons à l'épisode 34. Tout s'accélère en même temps. Quentin demande Tam en mariage mais jure qu'il ne l'épousera pas tant qu'il n'aura pas arrêté Cat's Eyes. Ca donne un coup d'accélérateur à son enquête : il retrouve la trace de la collection Heinz et paraît tout proche de faire le lien entre Heinz et les trois soeurs Chamade (ep 35). Tam est au supplice : quoi qu'il arrive, semble-t-il, Quentin lui demeurera à jamais inaccessible.

La scène du fax envoyé par la police de RFA montre un fétichisme pour le texte occidental qui n'est pas sans rappeler l'utilisation prudente mais souvent absurde que nous faisons des idéogrammes.

Parallèlement, les Cat's Eyes s'envolent pour Paris où elles pensent avoir retrouvé la trace de leur père (ep 36). Au début de ce même 36e épisode, Tam a affronté Assaya dans un duel à l'épée et perdu une mèche de cheveux. Or, vu les technologies employées par Cat's Eyes et la police (hologrammes, balises GPS, etc.), l'action a clairement lieu dans le futur. Je pense qu'Assaya ramasse les cheveux et procède à une analyse ADN pour confirmer ses soupçons. Pendant que les Cat's Eyes sont dans l'avion, les résultats reviennent du labo : le lien est établi entre les soeurs Chamade et Heinz. La théorie de Quentin est définitivement validée.

Les Cat's Eyes sont arrivées à Paris entre temps. Elles ne se doutent de rien. En visite nocturne à Orsay, Tam passe devant un tableau et le reconnaît : c'est un souvenir d'enfance. Elle s'arrête net et lit le cartel. L'histoire du tableau explique comment ses propriétaires juifs ont été spoliés par un marchand sans scrupule, Heinz. Elle se fige, puis tombe à genoux, incapable d'en croire ses yeux. L'alarme se déclenche. Sylia et Alex parviennent à s'enfuir mais Tam reste prostrée. Elle est arrêtée.

Si les Japonais sont traumatisés par le métro de Paris, je n'ose imaginer l'effet que nos commissariats peuvent avoir sur eux

Pendant sa garde à vue, Tam doit affronter une version extrême du syndrome de Paris. Elle se mure dans le silence, persuadée que ses soeurs sont en train de préparer son évasion. En plein interrogatoire, la PJ reçoit un fax d'Interpol : la police japonaise a lancé un mandat d'arrêt international contre les soeurs Chamade. A voir le changement d'ambiance, Tam comprend confusément qu'ils savent. Elle demande un interprète. Elle veut parler à son ambassade, elle demande à ce qu'on joigne l'inspecteur Chapuis. Après de longues minutes d'attente, une voix lui apprend qu'il s'est suicidé.

C'est à ce moment que la direction artistique change : découvrant simultanément que son père était un sale bonhomme, que son fiancé l'a démasquée et ne l'a pas supporté, et qu'elle va sans doute passer de longues années dans une prison crasseuse, Tam fait un nervous breakdown et sombre dans la folie. Elle est internée et rapatriée au Japon. Incapable d'affronter la réalité, Tam s'évade de sa cellule capitonnée vers un monde fantasmagorique, hypersexualisé, où elle et ses soeurs continuent de courir le monde à la poursuite de la collection Heinz. Toute cette seconde saison n'est rien de plus qu'un délire auquel elle ne parvient plus à échapper.

Je veux dire, à un moment le commissaire porte le costume de Lady Oscar.

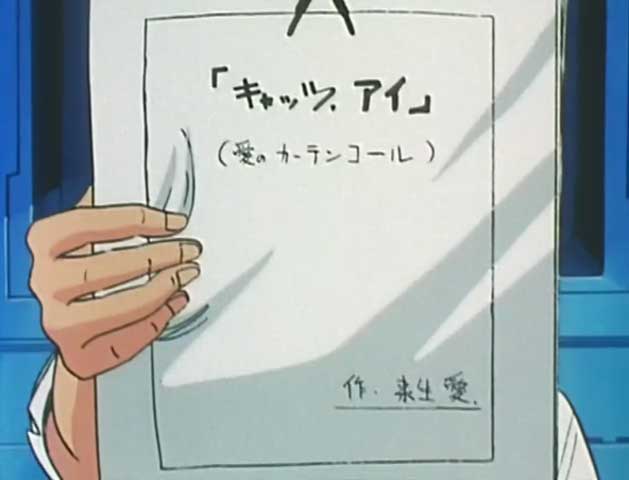

A l'appui de cette théorie, j'appelle à la barre le tout dernier épisode de Cat's Eyes, le n°73, qui est méta dans des proportions évangelionnesques. Par un concours de circonstances parfaitement ridicule, tous les protagonistes se trouvent enrôlés pour jouer leur propre rôle dans une pièce de théâtre écrite par Alex et qui raconte l'histoire de Cat's Eyes. Cette pièce est jouée chez une riche héritière à qui les Cat's espèrent voler un énorme diamant.

Après une exposition interminable, la pièce commence enfin - et l'espace d'un instant, c'est comme une bouffée d'oxygène, un retour à l'innocence. Tam est à nouveau belle, sans qu'il soit besoin de lui coller un décolleté plongeant. On en revient à voler des bijoux et à voir des policiers courir après des voleuses, comme avant, comme au début.

Alors enfin, sur scène et derrière le masque, l'impossible dénouement a lieu. Quentin se confronte à Tam, qui avoue. Quentin veut fuir, Tam se dénonce. Le chef est ému aux larmes. Pendant ce temps, en coulisses, Alex a remplacé le vrai diamant par un faux. Lorsque la supercherie est découverte, c'est la preuve que les soeurs Chamade ne peuvent pas être les Cat's Eyes puisqu'elles étaient là, en coulisses, bien en vue des policiers.

Alors tout peut recommencer.

Le dernier mystère, en tout cas, s'est enfin dissipé l'an dernier.

Pendant que ses filles bravaient tous les dangers dans l'espoir de le revoir, Heinz vivait reclus en Bavière, seul et amer, au milieu de ce qu'il avait pu sauver de sa précieuse collection.